京戏脸谱:凝固的舞台艺术与民间工艺的千年交融

一、历史渊源:从战场面具到舞台符号

京戏脸谱的起源可追溯至古代祭祀与战争文化。南北朝时期,北齐名将兰陵王高长恭因容貌俊美,以青铜面具威慑敌军,其故事演变为唐代歌舞戏《兰陵王入阵曲》,成为脸谱艺术最早的雏形。

宋代戏曲兴起后,油彩直接勾画于面部取代了笨重的面具,形成“涂面”传统,奠定了脸谱的舞台基础。明清时期,京剧的繁荣推动脸谱谱式系统化,色彩与图案的象征意义逐渐固定,成为角色性格、身份的核心表达符号。

京剧的形成大约在150年前左右。

清乾隆五十五年(1790年)江南久享盛名的徽班"三庆班"入京为清高宗(乾隆帝)的八旬"万寿"祝寿。徽班是指演徽调或徽戏的戏班,清代初年在南方深受欢迎。继此,许多徽班接踵而来,其中最著名的有三庆、四喜、春台、和春,习称"四大徽班"。他们在演出上各具特色,三庆擅演整本大戏;四喜长于昆腔剧目;春台多青少年为主的童伶,和春武戏出众。

相关起源

京剧脸谱

关于舞台脸谱的起源有几种说法,一种是源于中国南北朝北齐,兴盛于唐代的歌舞戏,也叫大面或代面,是为了歌颂兰陵王的战功和美德而做的男子独舞,说的是兰陵王高长恭,勇猛善战,貌若妇人,每次出战,均戴凶猛假面,屡屡得胜。人们为了歌颂兰陵王创造了男子独舞,也带面具。戏曲演员在舞台上勾画脸谱是用来助增所扮演人物的性格特点,相貌特征,身份地位,实现丰富的舞台色彩,美化舞台的效果,舞台脸谱是人们头脑中理念与观感的谐和统一。

还有是来源于生活。每个人面部器官的形状、轮廓相似,生理布局也都有一定的规律,面部肌肉的纹理与人物的年龄、生理、经历、生活的自然条件也都有密切关系,所以京剧脸谱的勾绘是以生活为依据,也是生活的概括。

如生活中常说的人的脸色,晒得漆黑、吓得煞白、臊得通红、病得焦黄等,既是剧中人物心理活动、精神状态的揭示和生理特征的表现,又是确定脸谱色彩、线条、纹样与图案的基础。脸谱虽然来源于生活,但又是实际生活的放大、夸张。

演义小说和说唱艺术对历史人物的夸张、形象的描写,也是京剧脸谱的依据来源。如关羽的丹风眼、卧蚕眉,张飞的豹头环眼,赵匡胤的面如重枣等,所有这些描写,都被戏曲化妆吸取下来,在京剧舞台上的表现尤为明显、突出。京剧脸谱在创造与发展的过程中,来源众多,除上述者外,还有如下几种:

1、借鉴生活中血统遗传的原理。如张飞之子张苞,孟良之子孟强,焦赞之子焦玉,尉迟敬德之子尉迟宝林等,袭用其父脸谱,约定俗成,渐成定例。

2、依据剧中人物姓名,附会色调,确定脸谱。如齐桓公因名“小白”而勾白脸,膏面虎因“青”字勾绿脸,浪里白条张顺因“白”字勾白脸,黑风利、乌成黑等因“黑”字皆勾黑脸。

3、以讹传讹;一些剧中人物的脸谱来源于“讹传”(音讹、义讹),加以附舍。如文天祥因与闻太师之“闻”同音勾红脸。钢属黑色,刚与钢同膏,因此京剧旧例,凡性格猛烈刚强之人多勾黑脸,如《草桥关》剧中的铫刚,(徐策跑城9剧中的薛刚)《庆阳图》剧中的李刚,均因名字中有“刚”字而勾黑脸(京剧界素有“三刚不见红”之说)。《八蜡庙》剧中的关泰,《收关胜》剧中的关胜,仅因与关羽同姓而勾红脸。

二、工艺技法:三分塑七分画的匠心传承

作为民间工艺品的京戏脸谱,制作工艺融合雕塑、绘画、镂刻等传统技艺,形成两大流派:

- 彩塑脸谱:以石膏或泥胚为基,经塑形、打磨后施以重彩。北京“花脸桂子”开创的泥塑脸谱,通过夸张前额与面颊轮廓强化戏剧张力,辅以真丝绒球、盔头配饰,再现舞台神韵。

- 脱胎脸谱:南京非遗传承人程少岩改良传统工艺,采用宣纸、丝绸多层裱糊,结合镂刻与工笔技法,使脸谱轻薄如纸却坚韧如革,兼具观赏性与实用性^4。

制作流程严谨考究:从石膏调浆入模定型,到细砂纸打磨至光润;从“勾白底”定基调,到以工笔技法绘制眼瓦、眉纹;最后施以丙烯酸漆固色,并缀以髯口、盔头。匠人需深谙戏曲人物背景,如张飞的“鼓形火眉”、项羽的“寿字反眉”,每一笔皆暗含角色命运密码。

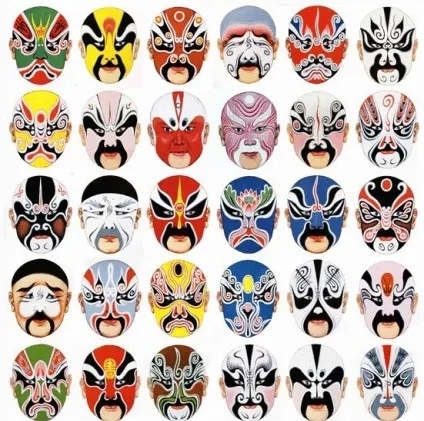

三、谱式与色彩:解码东方美学的视觉密码

京剧脸谱通过程式化的图案与色彩构建视觉语言体系:

- 谱式分类:整脸(关羽)、三块瓦脸(马谡)、十字门脸(张飞)、歪脸(祝彪)、象形脸(孙悟空)等十余种基本类型,对应忠#、文武、神怪等角色属性。

色彩象征:

- 赤胆忠义:红脸关羽、黄脸典韦;

诈阴鸷:白脸曹#、灰脸赵高;

- 神怪超凡:金脸二郎神、银脸木吒;

草莽豪侠:蓝脸窦尔敦、绿脸程咬金。

这些符号化的设计,使观众“观其面而知其人”,如包拯的黑脸月牙象征明察秋毫,李逵的蝴蝶纹暗喻鲁莽率真。四、文化生命力:从戏台到生活的艺术延展

脸谱早已突破舞台边界,渗透至民间生活:

- 民俗玩具:清末北京庙会中,彩塑脸谱成为孩童把玩、馈赠的流行物件,兼具审美启蒙与戏曲普及功能。

- 建筑装饰:宫殿梁柱、瓷器纹样、服饰刺绣中常见脸谱元素,如故宫颐和园长廊彩绘即融入《闹天宫》谱式。

当代创新:非遗传承人林泓魁将卡通化脸谱植入冬奥文创,程少岩开发十二生肖主题作品,使传统符号与现代审美共振

五、非遗传承:守正与破圈的共生之路

当前,脸谱工艺面临技艺断代危机,但新一代传承者正以多元方式激活传统:- 技艺革新:3D建模打印技术应用于模具制作,提高效率的同时保留手工勾画的神韵;

- 教育传播:非遗进校园项目中,海淀区多所中小学开设脸谱绘画课程,培养青少年对传统文化的认知;

国际对话:脸谱艺术展频现海外,如台北故宫的“活猴王”展品,以动态视觉效果征服国际观众^5。

结语

京戏脸谱既是戏曲艺术的微缩史诗,也是民间智慧的立体结晶。它以泥土为纸、色彩为言,将忠#善恶、悲欢离合凝固于方寸之间。在机械复制的时代,手作脸谱的每一道笔触,都在诉说匠人对传统的敬畏与创新。这种“动的艺术静着美”的独特魅力,恰是中华文明生生不息的鲜活注脚。